昨年の梅雨時に久しぶりに節度と敬意をもって、小料理かずよ@押上に行ったときのメモです。

-小料理かずよ (visited Jun. 2024) memo-

住所:墨田区横川3-12

-RATING- ★★★★★

-REVIEW-

刻んだカイワレ、茗荷、大葉、葱を盛った冷奴。

それぞれの香味野菜の香り、味、食感のコントラストとシナジーが

楽しくて、家で真似しようと思いました。

茗荷を細かく刻むのがミソですね。

-生梅干しハイ (400 JPY)-

-RATING- ★★★★★

-REVIEW-

やっぱ梅干しは日本人にとっての絶体的正義!

-RATING- ★★★★★

-REVIEW-

蕪、胡瓜、生姜、人参の甘酢漬け。

ちょい強めの甘酢と蕪と胡瓜の瑞々しさがベストマッチ。

人参はソリッドでケミカル・フレーバーが味変というかアクセント要因。

生姜は辛味が抜けてて食感が楽しい。

-RATING- ★★★★★

-REVIEW-

カンパチ、あじ、たこ、するめの四点盛り。

カンパチは張りの残った適度な軟らかさで、脂も乗っていてシュアな旨味。

あじは、身がしっとりかつモチっとしていて、フレッシュな青い旨味が最高に美味しい。

たこは、吸い付くようなねっとりした食感とちょっと熟成したかのような淡白な味わい。

するめもねっとりした食感と淡白な滋味が堪らない。

-ウーロンハイ (400 JPY)-

うすはりのタンブラーは、割れやすいので緊張したです。

-RATING- ★★★★☆

-REVIEW-

女将さんの自信作。

本当は天然ブリカマ塩焼を注文したんだけど、不本意ながら気を遣ってコンバート。

で、大根がめちゃくちゃ美味しい。これは、おでんの味。優しい味わい深いツユが芯部まで行き届いている。自信作というだけの美味さ。

牛すじはゴツいフォルムで、プリプリの脂とゴリゴリの肉部から構成されている。悪くはないんだけど、苦手なんですよね牛すじ。

-RATING- ★★★★★

-REVIEW-

しっとりすいつくような食感。

淡白かつ力強い硬派な獣の滋味深い旨味。

生姜は多いので脇に除けて、ちょっとだけ載せて食べるのが吉。

-生レモンハイ (400 JPY)-

-生ビール (550 JPY)-

ご高齢のおねえさんが一人で切り盛りしているお店なので、ゆっくりと過ぎる時間を楽しみながらのんびり呑みましょう。

あと余談ですが、前回も 今日もグレープフルーツ(ハイ)が無かったので、注文しないのが無難と思いました。

閑話休題

こんな文献を読んでみました↓

Asymmetric Reductive Amination of α-Keto Acids Using Ir-Based Hydrogen Transfer Catalysts: An Access to Unprotected Unnatural α-Amino Acids

Org. Lett., 2024, 26, 1426-1431.

α-ケト酸を不斉還元的アミノ化して光学活性アミノ酸を合成するお話で、立命館大学の桑田先生らの報告です。

既報のアミノ酸の不斉合成には、不斉ストレッカーや、α-イミノエステルの不斉還元、α-ケト酸の酵素によるトランスアミノ化などが報告されていますが、毒性が懸念されるシアニド試薬を使ったり、基質が(安定なイミンに)限定されたり、基質一般性が十分でなかったりするようです。

Asymmetric Strecker Reaction

Enzymatic Transamination (J. Mol. Sci., 2020, 21, 3206.)

ハイ、本報では著者らが2022年に報告した得意の水素移動型還元的アミノ化をアミノ酸合成に拡張しています。

ケトン(α-ケト酸)にキラルアミノ化試薬として光学活性β-アミノアルコールを作用させてSchiff塩基を形成させ、ギ酸をヒドリド源としてジアステレオ選択的に還元し、最後にヒドロキシエチルユニットを酸化的に切断するという流れです。

Previous work (2022)

J. Org. Chem., 2022, 87, 8458-8468.

This work (2024)

それでは、本手法のディテールをメモしていくとしましょう。

まずは基本の2022年のJOCの論文からメモしていきましょうか。

著者らは、MeOH,中40˚Cというマイルドな反応条件下、Ir触媒と不斉補助剤としてのキラルβ-アミノアルコールのスクリーニングを行います。

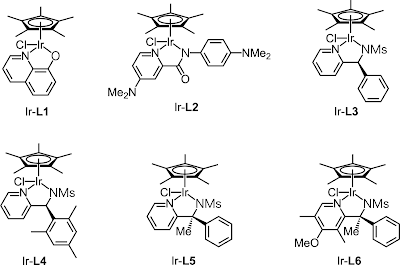

著者らの持っているIr触媒は次の六つ↓

キラルβ-アミノアルコールについては、(S)-valinol, (S)-phenylglycinol, (S)-leucinol, (S)-t-leucinol, (S)-alaninol, (S)- phenylalaninol, (R)-valinol, 2-aminoethanol (achiral)を試しています。

モデル化合物を使った検討では、Ir-L6と(S)-valinolのセレクトがベストなんですが、逆の立体のアミノアルコールを使った場合の結果が気になりますよね。ハイ、答えこちらです↓

立体がスーパー・ウルトラ・クリティカルに効いてきますね。

あと、基質にβ-テトラロン類を用いた場合はIr-L6と(S)-valinolの組み合わせが最適コンボとなりますが、鎖状のα-アルキルケトンの場合はIr-L4と(S)-phenyglycinolのペアが良いです。

さらにラージ・スケール合成例です↓

還元的アミノ化の不斉収率がイマイチでも、不斉補助基の除去前のジアステレオマーの光学純度を再結晶で上げれるチャンスがあるのがいいですね(150 gスケールでこれだけできれば、ラボレベルなら、もうええでしょ!)。

それから、検討の末に著者らが導き出した推定反応機構がこちら↓

上述したJOCの論文と同様にIr触媒とキラルβ-アミノアルコールのスクリーニングを行った結果、Ir-L4と(S)-phenyglycinolのコンボを採用し、基質一般性の検討を行っています。

23 examples, up to 88% yield, up to 99%ee

23例のうちX=PhとtBuの収率はtraceで反応点周りの立体障害には弱いようですが、α位がメチレンorメチルの残り21例は49-88%, 96-99%eeという結果でまずまずいい感じなんじゃないでしょうか(不斉収率はかなりいい感じですね)。

あと、2段階目の酸化的脱保護はJOCの方法では副反応メインとなってしまうため、アミノ酸合成向けに反応条件の最適化を行い上記schemeの条件を設定しました。

光学活性アミノ酸合成の基質一般性検討は5 mmolスケールなんですが、プラクティカル性を示すために基質に3-(4-fluorophenyl)-2-oxopropanoic acidを用いた反応では100 mmolスケールまで上げています↓

5 mmol scale : 74% yield, 97%ee

100 mmol scale : 83% yield, 97%ee

という結果でスケールアップもちゃんといけそうです。

それから、著者らは立体選択性にまつわる興味深い実験を行っています。

不斉補助基に水酸基なくても収率・立体選択性に殆ど影響を及ぼさない一方で、基質のカルボキシル基がベンジルアミドになると不斉収率が大幅低減します。

そしてこの対照的な結果に基いて導き出した推定反応機構がこちら↓

α-ケト酸と(S)-2-フェニルグルシノールから生成するSchiff塩基に対するヒドリド・アタックが、立体障害の小さいE体の方が有利っていうことですね。

因みに、著者らの開発したIr触媒は関東化学さんからIr-PSA cat.として市販されています。

https://www.kanto.co.jp/dcms_media/other/OFC-12.pdfS-体、R-体両方の触媒が売っています。

操作が簡便そうだし、立体選択性も良さげだし、活性も高そうだし、触媒も売ってるので、キラルアミン(アミノ酸)が欲しいときは使ってみてもいいのかなと思いました。

以上、二流大出のテクニシャン(研究補助員)のキラルアミン大好きメモでした。

.png)

.png)

.png)

.png)

0 件のコメント:

コメントを投稿